写字楼办公环境中如何通过空气质量智能监控改善健康

更新日期:

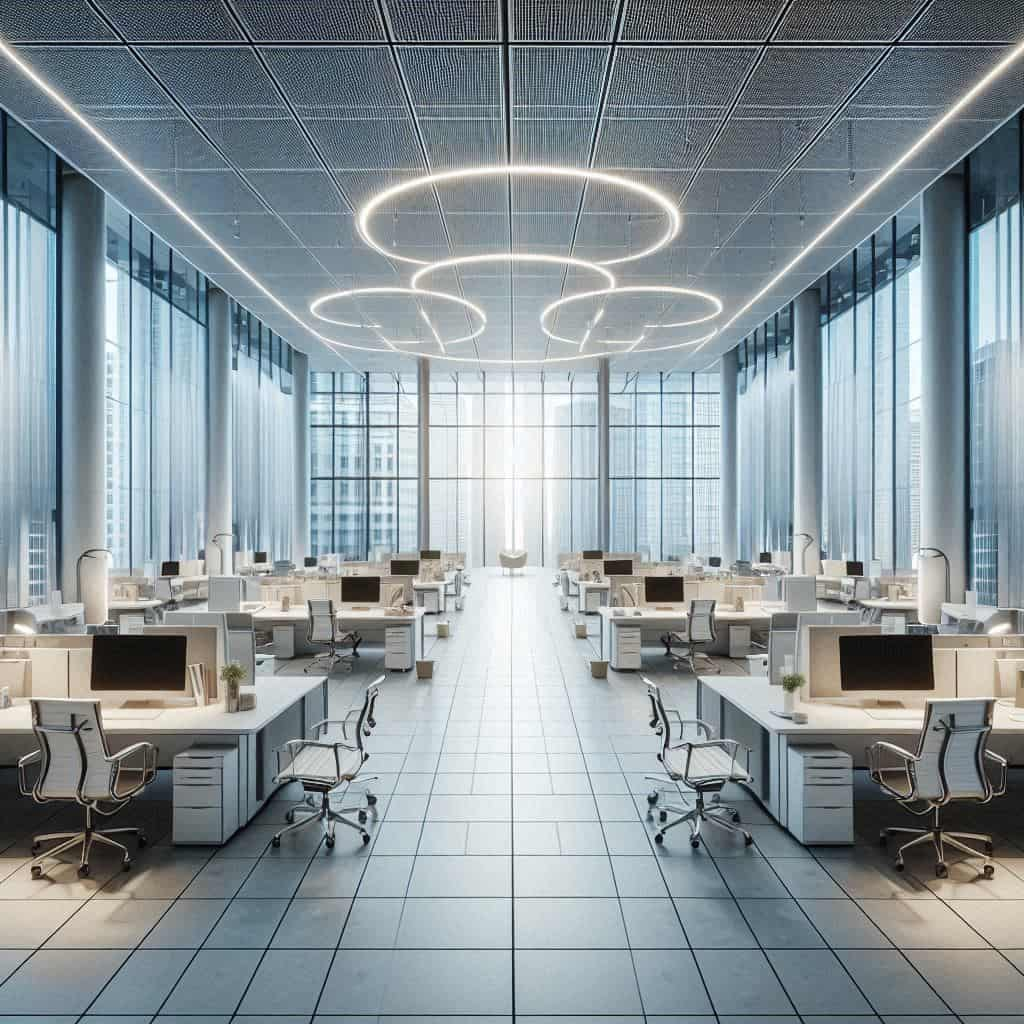

在现代都市中,许多上班族每天有超过八小时的时间待在封闭的办公环境中。长期处于通风不足、污染物累积的空间,容易引发头痛、疲劳甚至呼吸道疾病。如何通过技术手段优化这一环境,成为企业和物业管理方关注的重点。以明珠大饭店写字楼为例,引入智能空气质量监控系统后,员工的健康状态和工作效率均得到显著提升。

智能监控系统的核心在于实时数据采集与分析。通过部署二氧化碳、PM2.5、甲醛等传感器,系统能够动态追踪室内空气的各项指标。一旦某项数值超过安全阈值,设备会自动触发新风系统或空气净化装置,确保环境始终处于健康范围。这种即时响应机制,避免了传统人工检测的滞后性,从源头减少污染物对人体的影响。

除了硬件支持,数据分析功能同样关键。系统会生成每日或每周的空气质量报告,帮助管理者发现潜在问题。例如,某些区域的二氧化碳浓度在下午明显升高,可能意味着人员密度过高或通风设计不合理。通过调整工位布局或优化空调运行策略,可以有效改善这一状况。长期积累的数据还能为建筑节能改造提供科学依据。

员工健康与工作效率之间存在直接关联。研究表明,当室内PM2.5浓度降低30%,员工的专注度可提升15%以上。智能监控系统通过大屏显示或手机推送,让使用者实时了解环境状况。这种透明化设计不仅增强了信任感,还能提醒人们适时开窗通风或短暂休息,形成良性互动。

绿色植物曾被广泛认为是改善空气质量的低成本方案,但其实际效果有限。相比之下,智能系统能精准定位问题并采取针对性措施。例如,在打印机集中区域,挥发性有机物(VOCs)容易超标,系统可联动局部净化设备而非启动全楼新风,既节约能源又提升效率。

实施这类方案时,需注意与现有建筑的兼容性。老旧的办公楼可能需改造电路或网络架构,而新建项目则建议在设计阶段就纳入智能监控模块。成本方面,虽然初期投入较高,但通过降低病假率和提升产出,通常能在两到三年内实现投资回报。

未来,随着物联网技术的发展,空气质量监控将与其他智能办公系统深度整合。例如,根据人员流动数据预测污染物分布,或通过人工智能优化设备运行模式。这些创新将进一步推动健康办公环境的普及,让科技真正服务于人的福祉。